Aujourd'hui

Futuroscope : un avenir en grand format

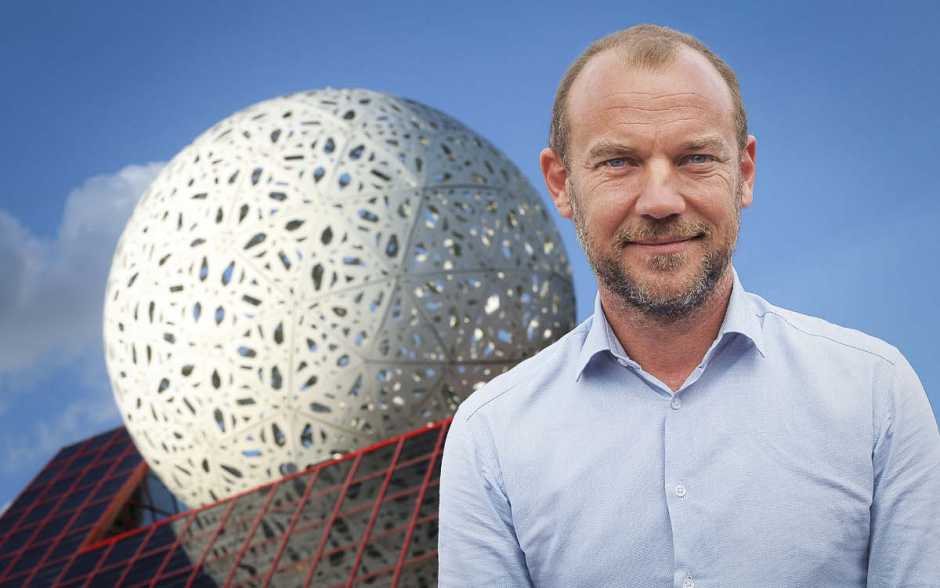

Le Futuroscope rouvre ses portes au public samedi pour la saison 2026. Le président du parc Rodolphe Bouin dévoile les nouveautés de la 39e saison.

Lucie Mousset n’est pas peu fière. Cette jeune réalisatrice de 31 ans présentera, le 19 juin prochain, à l’Espace Mendès-France, son dernier film d’animation « Demi-Jhau ». Inspirée d’un conte traditionnel poitevin, cette oeuvre relate les aventures d’une moitié de poulet qui transporte ses ennemis dans son ventre. Le tout en « parlanjhe ». «J’ai appris cette langue en écoutant mes grands-parents, explique-telle. J’ai toujours été sensible à la musicalité des mots.»

Dans son film, le seul personnage s’exprimant en français est le roi. « Ce n’est pas étonnant, commente la linguiste Lilianne Jagueneau. Historiquement, seuls les gens de la Cour parlaient dans la langue de Molière, celle du pouvoir. » Peu à peu, le français s’est imposé, éclipsant du même coup le « parler du peuple ». Depuis la Renaissance, le parlanjhe et les autres « patois » sont confinés à la sphère familiale, « réduits à un usage solitaire ». Pourtant, les personnes capables de comprendre et/ou de «baragouiner» le poitevin-saintongeais sont encore nombreuses. On estime ainsi qu’un quart de la population régionale le pratique. « Des gens de la campagne, mais pas seulement », éclaire Lilianne Jagueneau. Chiffres à l’appui, cette dernière s’insurge : « J’en ai assez d’entendre dire que le « parlanjhe » renaît de ses cendres. Notre langue est bel et bien vivante ! »

La transmission en question

Vivante, certes, mais jusqu’à quand ? La question mérite d’être posée, tant le problème de la transmission se fait de plus en plus prégnant. « Autrefois, les grands-parents habitaient avec leurs petits-enfants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui », regrette Michel Gauthier. Ce membre de l’association Arantèle oeuvre pour la promotion du « parlanjhe ». Les parents hésitent également à apprendre le « patois » à leurs chères têtes blondes. La raison ? « Ils pensent que pour réussir dans la vie, il faut parler le français », soupire la linguiste. Le 15 mai dernier, les défenseurs du poitevin-saintongeais se sont rassemblés devant le siège de l’Unesco, à Paris, pour dénoncer la « faible présence » des langues régionales dans le projet de loi sur la refondation de l’école, porté par Vincent Peillon. « On veut que le parlhanje soit proposé comme option dans les écoles, collèges et lycées, déclare Michel Gauthier. Nous demandons l’asile culturel ! »

Pour autant, les hérauts locaux refusent que leur dialecte soit relégué au rang de « vestige patrimonial ». « S’exprimer en parlanhje, c’est d’abord un acte politique, avance le conteur Yannick Jaulin. Je ne suis ni régionaliste, ni nostalgique du passé. » L’artiste refuse toutefois que sa langue soit considérée comme un « vieux truc poussiéreux » qu’il faudrait sortir, de temps à autre, du placard à balais. « Pour que les gens se réapproprient le patois, nous avons besoin d’une idole, d’une célébrité qui changerait l’image ringarde qui, hélas, colle trop souvent au parlanjhe. » Une sorte d’Alan Stivell ou d’I Muvrini made in Poitou ?

Mercredi 19 juin, à 19h, projection de « Demi-Jhau », en présence de Yannick Jaulin, à l’Espace Mendès-France.

À lire aussi ...

Aujourd'hui

Le Futuroscope rouvre ses portes au public samedi pour la saison 2026. Le président du parc Rodolphe Bouin dévoile les nouveautés de la 39e saison.

Hier

L’énergéticien français pèse d’un poids considérable dans la Vienne, notamment avec la centrale de Civaux. Entre investissements et emploi, les indicateurs à retenir.

mercredi 04 février